津田駒とは

津田駒次郎翁と織機作り

激動の時代に生まれて

津田駒工業の創始者・津田駒次郎が、金沢の笹下町(現在の寺町五丁目)で、津田茂助・やえ夫妻の長男として生まれたのは、明治十一年(1878)四月四日のことであった。

祖父・幸七は、弟の吉之助とともに尾山神社の神門作りに参加。兄弟ともに名を知られた宮大工であった。その吉之助の子が、駒次郎の織機作りの指導者、津田米次郎である。

この年の出来事を見てみると、エジソンの発明した蓄音機が世界で初めて特許を獲得したことや、日本で初めての電灯が東京で点灯されたことなどが記されている。

文明開化の流れは、着実に金沢をも巻き込んでいたのだろうが、加賀百万石の大藩としての伝統が、近代化へと向かう時代とせめぎ合っていたであろうことも想像される。

明治初期は殖産興業の時代。主を失って衰退の一途をたどっていた金沢の復興と士族救済のため、旧加賀藩士・長谷川準也(のち第二代金沢市長)らが、京都西陣から羽二重の製法を導入。金沢に繊維産業を根づかせていた時代であった。

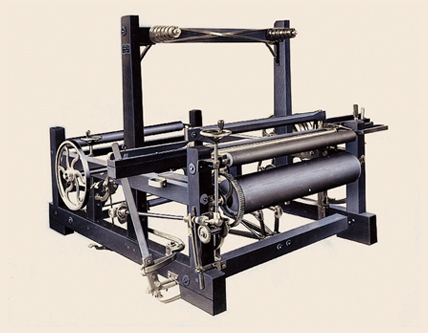

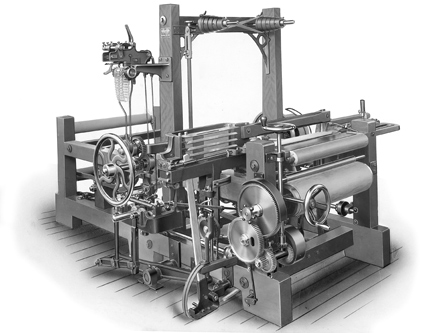

そうした背景の中、津田米次郎は絹用力織機の開発にあたり、明治十三年(1880)には豊田佐吉(豊田自動織機を創立)に先んじて木綿用の動力織機の試作に成功。しかし、米次郎の望みはあくまで北陸の風土に根づいた絹用の力織機であった。木綿用力織機に力を注いだ豊田佐吉とは、それぞれの道を極めるよう、互いに励ましあったと伝えられている。

温厚篤実な青年技術者

明治三十三年(1900)には絹用力織機を完成させ、第五回内国勧業博覧会では優秀賞を獲得するなど、まさに三歩も五歩も先を行っていた米次郎の背中を、駒次郎はどんなふうに見つめていたのだろうか。

十六歳年上の米次郎が力織機の開発に打ち込む姿を身近で見つめ続けた駒次郎ではあったが、単に織物業者の注文に応じて織機を製作するだけでなく、いつも改良点はないだろうか、工夫の余地はないだろうかと思いを巡らせていたといい、その姿は、温厚篤実な青年技術者そのものだったと伝えられている。

いわゆる「機具大工」というレベルにとどまっていたくはなかった。そんな上昇志向を抱いていた駒次郎にとって、一足早く明治三十八年(1905)に東京へ出て麻布の松尾工場との提携により力織機を生産していた米次郎からの上京の誘いを、断る理由などあるはずもなかった。

明治四十年(1907)上京、東京での二人三脚は順調だったが、金沢の大西文次郎機業場から織機90台の注文を受けたことが転機となった。駒次郎は、米次郎から独立し、金沢へ帰る決心をしたのである。

明治四十二年(1909)春三月のことであり、翌月には31歳の誕生日を迎える駒次郎にとって、「三十にして立つ」という意気にあふれ、自分を鼓舞していたに違いない。

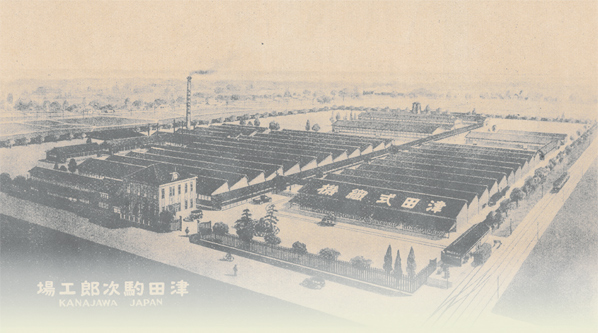

誕生!津田駒次郎工場

ふるさと金沢の織物業界の要望に応えるため、神明宮裏あたりの助九郎町(現在の野町二丁目)の自宅に掲げたのが「津田駒次郎工場」の看板であった。

それはまさに「ツダコマ」が産声をあげ、百年を超える歴史を歩み始めた瞬間である。

津田式織機への信頼が高まり、工場の開設当初にまとまった注文があったとはいえ、若き工場主にとっては、さらなる上をめざして働き詰めの日々となった。

夢の中にも新しい織機への工夫が出てくるのか、夜中に思いついたアイデアを忘れないようにと、まだ朝の暗いうちから工場に出て、設計図面に書き残したりすることもよくあったという。

現場が大好きであり、腰に矩尺を挟み持ち、和服の裾をたくし上げながら、工場のあちこちを終日にわたって見回り、仕事の進み具合が気になってしようのない駒次郎であった。

そんなふうに織機への思い入れが強く、妥協を許さないところもあったのだが、仕事を離れて従業員たちと接するときは、何とも優しさあふれる人のいい顔になったという。根が真面目なのか、「賭け事は身を滅ぼすもとだ」と、囲碁や将棋などといった勝負事にさえまったく興味がなかったようである。

駒次郎の趣味として伝わっているのは、芝居見物や義太夫といった織機作りとは無縁な世界であった。宴会などで興がのると、重ねた座布団の上から何とも気持ちよさそうに義太夫を披露し、ひとり満足げであったという。

業績を伸ばし、茨木町へ移転

順調に業績を伸ばし、創業から二年後の明治四十四年(1911)には、手狭になった自宅から、茨木町へ移転。工場には木工部と鉄工部があり、すでに四十名近くが働いていた。

駒次郎が於里香夫人と結婚したのはこの頃のこと。初代社長・駒次郎の妻であり、第二代社長越馬徳治の姉である於里香夫人は、後に結婚当時の事を次のように語っている。

「茨木町の工場は、鉄工部と木工部の二つに分かれていて、真ん中に廊下があって、まあ、とにかく忙しいことでした」

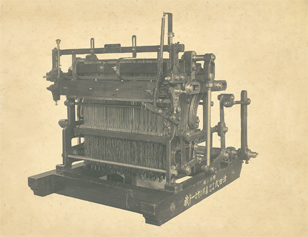

「どんな織機を作っていたのか、仕事のことはあまり話さない人でしたからよくは知りませんが、その頃は半木織機だったと思われます。木材置き場も二ヶ所ありましたから、大正の初めの頃でも100台は作っていたのではないかと思います。」

木工部を率いたのは駒次郎、鉄工部を率いたのは代々加賀藩おかかえの鍛治職人であり、津田駒次郎工場の設立に弟子を引き連れて参加した中川與吉であった。飛躍的な高速化をもたらした力織機は、その部品や構造体に新たな強度が必要であり、高品質の鉄・鋳物製部品が求められたのである。

絹用力織機を開発した米次郎と、力織機の市場を創ったともいえる駒次郎。石川県内の力織機は年々導入台数を増やし、大正三年(1914)には手織機を追い越すまでになった。翌四年、手織機が5979台、力織機が8957台とその差を広げたのを見届けるかのように、米次郎は五十四歳で他界。私財を投げ打ち、借金を重ねてまで絹用力織機にこだわり続けた開拓者としての生涯であった。その執念と、技術者魂を、駒次郎もまた受け継いでいる。

津田駒工業株式会社創業百周年記念冊子

「時代を織る。次代を拓くー津田駒百年、挑戦の軌跡」より抜粋